Existential Marketing – @iabicus non fa più il pianista in un bordello (e neanche voi).

Racconto di un pomeriggio d’estate in Ogilvy, in cui Paolo Iabichino (Chief Creative Officer) ed io credevamo di dover fare un’intervista e invece ci siamo raccontati storie. La più strana di tutte è questa: forse è arrivato il tempo in cui non dobbiamo più vergognarci del nostro mestiere perché – forse – i creativi son tornati ad esser utili ai brand, ma soprattutto alle persone. Non come rètori a gettone, bensì come narratori partecipi: trait d’union fra marche ed esistenze.

Racconto di un pomeriggio d’estate in Ogilvy, in cui Paolo Iabichino (Chief Creative Officer) ed io credevamo di dover fare un’intervista e invece ci siamo raccontati storie. La più strana di tutte è questa: forse è arrivato il tempo in cui non dobbiamo più vergognarci del nostro mestiere perché – forse – i creativi son tornati ad esser utili ai brand, ma soprattutto alle persone. Non come rètori a gettone, bensì come narratori partecipi: trait d’union fra marche ed esistenze.

Il passaggio che porta dal marketing dell’esistente, dal cosmo consumistico in cui tutto ha un prezzo (ma soprattutto uno sconto), al marketing esistenziale è un wormhole nello spazio-tempo creativo. È la tana del Bianconiglio. È lo specchio da attraversare, non prima di esserci specchiati bene – “Conosci te stesso” recita la headline platonica a Socrate, il primo esistenzialista accreditato della storia. La sorpresa vera è la possibilità di un Wonderland. Più semplice di quel che possiamo immaginare: sullo specchio infatti vediamo “solo” un uomo. E tanto basta.

Il passaggio che porta dal marketing dell’esistente, dal cosmo consumistico in cui tutto ha un prezzo (ma soprattutto uno sconto), al marketing esistenziale è un wormhole nello spazio-tempo creativo. È la tana del Bianconiglio. È lo specchio da attraversare, non prima di esserci specchiati bene – “Conosci te stesso” recita la headline platonica a Socrate, il primo esistenzialista accreditato della storia. La sorpresa vera è la possibilità di un Wonderland. Più semplice di quel che possiamo immaginare: sullo specchio infatti vediamo “solo” un uomo. E tanto basta.

Se gli uomini creativi smettono di pensare da decoratori e recuperano significati – in primis quello di creare; se gli uomini delle marche la piantano di proiettare un avere prima di aver pianificato un dare, allora forse gli uomini chiamati talvolta consumatori talaltra audience torneranno ad essere semplicemente uomini: persone che coi creativi e coi brand manager condividono un’esistenza, una sensibilità, la capacità di emozionarsi, la razionalità, il linguaggio. Una faccia, una razza, dice lo specchio di Paolo.

Se gli uomini creativi smettono di pensare da decoratori e recuperano significati – in primis quello di creare; se gli uomini delle marche la piantano di proiettare un avere prima di aver pianificato un dare, allora forse gli uomini chiamati talvolta consumatori talaltra audience torneranno ad essere semplicemente uomini: persone che coi creativi e coi brand manager condividono un’esistenza, una sensibilità, la capacità di emozionarsi, la razionalità, il linguaggio. Una faccia, una razza, dice lo specchio di Paolo.

Cominciamo dall’inizio. Anzi, no.

«Paolo, voglio iniziare dalla fine: questo libro, che per fortuna non è un manuale, bensì “solo” un saggio, pone delle questioni che in fondo, giocando un po’ col titolo, ci portano a fare una seria riflessione sull’esistenza del marketing. Se abbia senso parlare ancora di marketing. Perché questo “market” non so neanche più se esista o se sia definibile.»

Sì, in effetti era iniziata come un’intervista vera.

«O meglio: è talmente personale, ormai, la gestione delle relazioni – delle narrazioni, se vuoi – che questo mercato infine pare eccedere ogni tentativo di generalizzazione, di massificazione.»

E Paolo ha risposto, anche.

«Visto che scriviamo entrambi: la tua domanda è molto sulle definizioni. Il nostro è sempre stato un mestiere che ha amato definire qualsiasi cosa, e il titolo è volutamente in questo senso: marketing esistenziale è una provocazione.»

Ma i divani del suo ufficio erano troppo comodi, non c’erano telecamere, e soprattutto non c’era l’ombra di un giornalista nei paraggi [autoironia mode: on]. Noi stavamo solo conversando. E dunque Paolo, come è naturale, nel dialogare ha iniziato a raccontare.

«Nessuno sentiva l’esigenza di una nuova definizione di marketing. Peraltro, io non sono tra coloro che celebrano il funerale del marketing. Il marketing è una delle discipline a cui noi dobbiamo continuamente fare riferimento. Il punto vero è che dobbiamo interpretarlo in maniera completamente, drammaticamente nuova.

«Nessuno sentiva l’esigenza di una nuova definizione di marketing. Peraltro, io non sono tra coloro che celebrano il funerale del marketing. Il marketing è una delle discipline a cui noi dobbiamo continuamente fare riferimento. Il punto vero è che dobbiamo interpretarlo in maniera completamente, drammaticamente nuova.

Già Invertising provava a rovesciare il paradigma, soprattutto dal punto di vista creativo. Qui son riuscito a farlo con una maggiore attenzione alla narrazione delle marche – non quindi verso la singola case history che denunci magari una nuova sensibilità.

Stefano [Gnasso, coautore – ndr], nella prima parte, entra molto nella questione delle nuove direttrici del consumo in chiave sociologica, antropologica; io non faccio altro che isolare alcune tematiche che sono proprie della vita delle persone e vedere come questi temi, giusto o sbagliato che sia, siano stati a un certo punto abbracciati dalle marche. E vedere, per esempio, come un certo riposizionamento, partito da una promessa di una banalità inquietante, nel momento in cui l’obiettivo non è più scrivere una roba che suona figa, ma riempire di significato quello che scrivi, diventa un posizionamento strategico potentissimo.»

È l’attimo congelato, penso, in cui una tagline di quelle che ne scriviamo cento al giorno, se le storie che racconta sono storie di senso, e se l’impatto che ha sulla vita delle persone è importante, diventa un racconto di marca.

Attenzione, lettore: parliamo di marche vere, non della marca di nicchia. Parliamo per esempio del caso Philips: il racconto della riunione internazionale su Innovation that matters to you è a pag. 113, e va letto davvero. È una campagna in cui una marca racconta con decine di filmati che cosa stia facendo nel mondo per migliorare sul serio la vita, l’esistenza delle persone. Ed è paradigmatico perché non si vende niente; o meglio, non si “vende” nient’altro che questo: esistenze migliori, grazie al brand.

Attenzione, lettore: parliamo di marche vere, non della marca di nicchia. Parliamo per esempio del caso Philips: il racconto della riunione internazionale su Innovation that matters to you è a pag. 113, e va letto davvero. È una campagna in cui una marca racconta con decine di filmati che cosa stia facendo nel mondo per migliorare sul serio la vita, l’esistenza delle persone. Ed è paradigmatico perché non si vende niente; o meglio, non si “vende” nient’altro che questo: esistenze migliori, grazie al brand.

Paolo prosegue:

«Ci sono questi racconti di marca sempre più intrecciati con le esistenze delle persone.

Noi lo abbiamo chiamato marketing esistenziale, Existential Marketing, con un velo di ironia. Come dire: la definizione ultima e definitiva di marketing. Il punto di non ritorno. In realtà è una provocazione per dire: forse questo è un mestiere che dobbiamo riconsiderare, avvicinare molto alle persone – e adesso ne abbiamo l’opportunità, perché per quanto le persone lo abbiano schifato, fino a un certo punto, adesso stiamo assistendo a un fenomeno attraverso cui le cose che facciamo [come creativi – ndr] tornano a piacere. Se ci pensi, attraverso i social network, il fenomeno delle pubblicità cosidette “virali” – questi commercial straordinariamente costruiti, con contaminazioni digitali, mobile, emotive, empatiche – sta a significare che tutto sommato il mestiere che noi facciamo non è poi così disdicevole.

E se facciamo un’applicazione, per esempio, che serve davvero alle persone, per quanto sia una brand app, quell’applicazione viene scaricata e viene usata.

Stiamo costruendo oggetti di comunicazione che di fatto rompono i muri del suono: magari partono in televisione, arrivano in rete, dilagano sui social network, o viceversa. Quasi come se il media non fosse più tanto importante.»

Io non me lo ricordo, sinceramente, quando è cominciata, questa cosa dei media. Ma so che da un certo momento in poi è stato solo così. Numeriche trasformate da strumenti in vangeli, location esclusivissime al superlativo assoluto, guerre alla clava per il prime-time. Target audience sì. Persone no. Creatività: make up. Contenuti: dettagli.

Come chiedere a un ragazzo di raccontare il suo primo bacio, ma di farlo su Excel.

«Questo ci dice che noi abbiamo un’opportunità. Quello che facciamo, quando è fatto bene, piace. Le persone lo apprezzano, lo usano, ne traggono vantaggio. E quando è fatto male, ce lo vengono a dire. Frontale. Come il caso #guerrieri di Enel.

Una narrazione che ha scelto un tema molto difficile, che tocca dei nervi scoperti, e coraggiosamente l’ha teatralizzato a livello pubblicitario, alla fine è diventata una trasmissione televisiva. Quella che nasceva come operazione pubblicitaria, paradossalmente è diventata un contenuto in prima serata dove trovavano spazio le storie delle persone che lottano per il quotidiano – è diventata un contenuto, ma completamente de-brandizzato.

Tuttavia, in questa trasformazione, per quanto Enel in quanto marca si sia tenuta volutamente in disparte, l’impianto narrativo per la prima serata, in tv, è stato costruito da un brand. E questo, fino a un po’ di tempo fa, non era neanche pensabile. E non solo da parte del brand.

Chi è cambiato sono anche i creativi. Perché noi eravamo troppo concentrati a infiocchettare i nostri messaggi di marca, non ad entrare in contatto con le persone – e dico contatto: stomaco, pancia, cuore, testa.»

«Pugni, certo! Aprirsi significa capire cosa ci possiamo dire, ma soprattutto cosa ci possiamo dare. Vicendevolmente. Io e te, consumatore – chiamiamolo così per convenzione. Io, marca, e te, persona: io cosa posso fare per te e tu cosa puoi fare per me? Ed è uno scontro all’arma bianca che può essere manipolatorio, cioè la marca può ancora manipolare, ma credo che nel momento in cui la marca manipola lo scambio con gli individui, cioè non è sincera, schietta, trasparente, nell’apertura verso la sua utenza, probabilmente la sua narrazione mostrerà inevitabilmente la corda.

E questo mentre abbiamo la possibilità di impiantare delle matrici narrative straordinarie – pensa anche a Coca-Cola, da quattro-cinque anni a questa parte, con la sua nuova strategia di branded content, che non sai neanche più riconoscere il media…»

«Che non sai più cos’è.»

«Che non sai più cos’è: se digital, se installazione, con le vending-machine, se punto vendita, con l’operazione dei nomi, se product design, col design di certe lattine.

«Che non sai più cos’è: se digital, se installazione, con le vending-machine, se punto vendita, con l’operazione dei nomi, se product design, col design di certe lattine.

È una cosa straordinaria, quella che sta accadendo: tornare in qualche modo a farci scegliere. A far scegliere i nostri messaggi, a far scegliere le cose che pubblicizziamo, e tornare a fare, secondo me – ed è questa la tesi del libro, se c’è una tesi – tornare a fare un mestiere di cui essere orgogliosi.»

«Esatto. Per tornare alla vecchia citazione, sì.

Dire: tutto sommato, questo mestiere si può fare anche in maniera dignitosa. Ma non perché abbiamo smesso di mettere i culi sui 6×3, non è quello – quello inevitabilmente doveva accadere, e per quanto resti qualche strascico, arrivano prima le attività di boicottaggio, di denuncia. È un tornare a dire: “tutto sommato è una figata far ‘sta roba, no?”. »

Sì, penso: in effetti avevo inziato così anche io, perché mi sembrava una figata. Poi ho notato che era molto sui premi. Premi vinti da cose fighe. Non per forza da idee efficaci. Ricche di spunti. Vive, al di là della propria bellezza immediata.

Sì, penso: in effetti avevo inziato così anche io, perché mi sembrava una figata. Poi ho notato che era molto sui premi. Premi vinti da cose fighe. Non per forza da idee efficaci. Ricche di spunti. Vive, al di là della propria bellezza immediata.

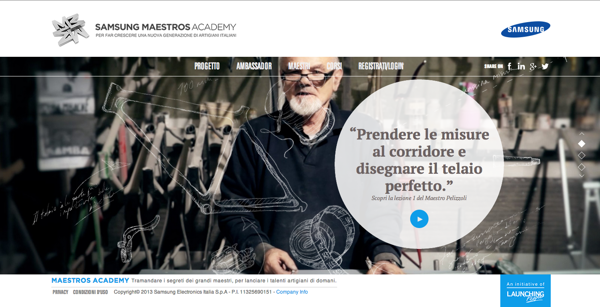

«Ma guarda i Leoni di quest’anno a Cannes. Leo Burnett, per esempio, con Maestros Academy. Una case history citata nel libro, ovviamente selezionata prima di Cannes, che si è chiuso settimana scorsa; l’ho citata non tanto per l’execution, bensì per il meccanismo narrativo. Ecco: la narrazione che ha scelto Samsung, è una narrazione di tipo esistenziale.

Allora merita uno spazio in un saggio, che si occupa di queste tematiche da un punto di vista più accademico, e un massimo riconoscimento da parte del gotha creativo. Questo significa che le cose buone e le cose belle possono andar d’accordo. Ma non è sempre andata così; è solamente da un po’ di tempo che è così, perché fino a un po’ di tempo fa a noi interessavano sempre e soltanto le cose belle. Noi eravamo molto preoccupati del crafting. Di ingioiellare i nostri messaggi e produrli in maniera egregia.

Oggi abbiamo una preoccupazione in più: quella di provare ad avvicinare le persone su matrici di valori condivise. Allora la mia narrazione diventa la tua narrazione.

Questo può essere definito strumentale? Magari qualcuno potrà muovere questa obiezione, però credo che alla fine vinca chi tiene il punto. E tieni il punto se sei coerente, se apri continuamente al feedback che ti arriva, e moduli la tua azione di conseguenza. Da questo punto di vista, per esempio, appunto quello che è successo ad Enel con #guerrieri è significativo: in un momento in cui quella narrazione si era quasi trasformata in un boomerang, in una contro-narrazione da parte del web, loro hanno tenuto fermo il punto, fino ad andare in tv a raccontare delle storie, a intrattenere un pubblico sui temi che erano nati all’interno della campagna.»

Io viaggio su Trenord, uso i mezzi, devo lavorare per vivere e la mia sveglia suona alle 6:10 alla mattina.

Ero decisamente in target, ma, quando è uscita, #guerrieri ha fatto incazzare anche me, così, d’acchito. Mi infastidiva che una grande marca mi parlasse da pari “senza saperne poi davvero un cazzo”.

Solo partecipando al dialogo, leggendo i commenti, considerando l’elemento umano di chi ha creato la campagna, ho cambiato umore. Nel tempo di uno spot non può accadere; nel tempo della narrazione sì. Si può non condividere il principio, tuttavia apprezzare l’onestà di fondo di un’iniziativa – che poi era l’elemento in discussione fin dall’inizio.

«Se ci pensi, è la prova del fatto che non avevano costruito un’operazione di natura meramente estetica, glamour. Avevano un messaggio tosto, e ci hanno lavorato sopra per rispondere del suo senso e significato a chiunque abbia sentito di doverlo mettere in discussione: rispondendo, dialogando, “facendo a pugni”, anche, ma non recedendo.

Questo è comunicare oggi? Raccontare ergo dialogare, interagire, mettere anche in conto che la tua storia verrà verificata, discussa?»

«Il punto vero è – ma nella vita, non nel mondo delle marche – che nel momento in cui si prende posizione – e queste sono grandi campagne, di grandi prese di posizione – inevitabilmente apri al contraddittorio, apri la dialettica. La maturità dell’individuo consiste nel non fuggire dalla dialettica, bensì entrare nel contraddittorio e portare i suoi argomenti. è chiaro che una narrazione di tipo esistenziale va a toccare dei nervi scoperti, perché intercetta delle tensioni culturali, e quindi, inevitabilmente, nel momento in cui tu abbracci un tema come quello della crisi, che parli dell’Italia, ma ti chiami per esempio McDonald’s – per citare un’altra case history [TBWA – ndr] che ho affrontato nel libro…»

«Capace che qualcuno s’incazza?»

«Capace che qualcuno sì, però la tua verità qual è? Tremila posti di lavoro, nel giro di un anno. Questa è la mia verità. La tua qual è? L’anti-capitalismo? Siamo ancora lì?»

«L’ideologia contro l’oggettività.»

«L’ideologia contro l’oggettività.»

«Esatto. Questo è il tema: di che cazzo stiamo parlando? Io ci metto tremila posti di lavoro, tu ci vuoi mettere ancora Yankee go home? Come trent’anni fa? … Ecco. Come. Trenta. Anni. Fa. »

«Andando invece a quindici anni fa, 1999: tu citi il Cluetrain Manifesto, la cui prima tesi afferma che “i mercati sono conversazioni”, e noi lo dicevamo magari anche in presentazione, ai clienti, con questa intuizione mista ad atto di fede, perché non sapevamo bene come sarebbe stato davvero. Ma in effetti è stato così, anzi meglio. Perché la domanda è: le cose sono andate meglio di come ci saremmo aspettati, no?»

«Altroché! Sicuramente meglio. Ed anzi: sarà ancora meglio. Perché credo che questa logica di dialogo che ha preso piede maturerà ulteriormente; che l’esperienza di consumo, l’esperienza di comunicazione e il fare mercato possano diventare qualcosa di ancora più intrinsecamente positivo, e alla fine si possa innescare una specie di circolo virtuoso, per il quale in questa filiera vincono tutti.

Alla fine, fare profitto in questo modo significa certamente che vince l’azienda, che vince il mercato, ma che vince sicuramente anche il consumatore il quale, nel momento in cui sceglie un bene di consumo, si trova integrato in questo circolo virtuoso – si può trovare, diciamo: non vale per tutti, magari, ma esiste la concreta possibilità che il consumatore si trovi inserito in una narrazione che lo riguarda e alla quale lui stesso può portare valore, alla quale lui può contribuire; può sentirsi parte di quella narrazione. Questa, in fondo, era la profezia del Cluetrain, che ci invitava, sin da allora, a considerare l’internet come l’ariete che avrebbe fatto a pezzi la chiesa del marketing tradizionale. Internet che secondo me ha accelerato questo processo, ha creato le condizioni per, ma se noi restiamo chiusi dentro l’internet, questo diventa uno scenario troppo claustrofobico perché possa realmente avere un senso – l’opportunità che abbiamo è anche fare degli oggetti analogici migliori (tv, che raccoglie comunque il 60% degli investimenti pubblicitari nel nostro Paese; stampa, che è pagata dalla pubblicità; ma anche affissioni, presenti ancora in gran quantità nelle nostre strade) grazie agli insegnamenti che ci sono arrivati dall’internet.

Alla fine, fare profitto in questo modo significa certamente che vince l’azienda, che vince il mercato, ma che vince sicuramente anche il consumatore il quale, nel momento in cui sceglie un bene di consumo, si trova integrato in questo circolo virtuoso – si può trovare, diciamo: non vale per tutti, magari, ma esiste la concreta possibilità che il consumatore si trovi inserito in una narrazione che lo riguarda e alla quale lui stesso può portare valore, alla quale lui può contribuire; può sentirsi parte di quella narrazione. Questa, in fondo, era la profezia del Cluetrain, che ci invitava, sin da allora, a considerare l’internet come l’ariete che avrebbe fatto a pezzi la chiesa del marketing tradizionale. Internet che secondo me ha accelerato questo processo, ha creato le condizioni per, ma se noi restiamo chiusi dentro l’internet, questo diventa uno scenario troppo claustrofobico perché possa realmente avere un senso – l’opportunità che abbiamo è anche fare degli oggetti analogici migliori (tv, che raccoglie comunque il 60% degli investimenti pubblicitari nel nostro Paese; stampa, che è pagata dalla pubblicità; ma anche affissioni, presenti ancora in gran quantità nelle nostre strade) grazie agli insegnamenti che ci sono arrivati dall’internet.

Tra l’altro, possiamo fare delle grandi puttanate anche su internet 🙂 »

«Apro un’altra finestra, e riguarda il ruolo dell’agenzia. Nel leggere il tuo libro, mi domandavo: da una parte il marketing esistenziale parla di individui e si rivolge ad individui; il brand, per parte sua, si dimentica un po’ il prodotto e si mette in gioco in prima persona – di fatto #guerrieri cos’è? Cosa vendeva davvero? Ma anche McDonald’s, cosa vendeva, un panino? Se stesso, in quanto brand, vendeva. E Philips? Non vendeva: raccontava.

Allora, in questo gioco a due, l’agenzia ha ancora un posto?»

«L’agenzia assume un ruolo straordinario. I creativi ancora di più. In un futuro, credo, torneremo ad essere realmente al fianco del cliente. In uno scenario di questo tipo, io non posso neanche più concepire un pitch. Una gara su una nuova campagna corporate. Perché sono tante e tali le intimità che dobbiamo condividere, che intravedo solo uno scenario in cui agenzie, piccole o grandi, e clienti, grandi o piccoli, si trovano – anche grandi clienti con piccole agenzie, e solamente gli uomini, finalmente, si incontrano, e insieme definiscono quello che dev’essere il plot attraverso cui affrontare il mercato. Non è detto che sia quello giusto, ma insieme rischiano, e insieme possono aggiustarlo, modificarlo, correggere il tiro.

«L’agenzia assume un ruolo straordinario. I creativi ancora di più. In un futuro, credo, torneremo ad essere realmente al fianco del cliente. In uno scenario di questo tipo, io non posso neanche più concepire un pitch. Una gara su una nuova campagna corporate. Perché sono tante e tali le intimità che dobbiamo condividere, che intravedo solo uno scenario in cui agenzie, piccole o grandi, e clienti, grandi o piccoli, si trovano – anche grandi clienti con piccole agenzie, e solamente gli uomini, finalmente, si incontrano, e insieme definiscono quello che dev’essere il plot attraverso cui affrontare il mercato. Non è detto che sia quello giusto, ma insieme rischiano, e insieme possono aggiustarlo, modificarlo, correggere il tiro.

Io faccio veramente fatica, in un momento come questo, a pensare che un grande impianto narrativo di una marca, per i prossimi cinque o sei anni, possa nascere all’interno di una consultazione, perché in un pitch, in una gara, gli aspetti in gioco sono altri. »

«Il più bello o il meno costoso.»

«Certo. Il più convincente non è quasi mai quello che fa il layout migliore o quello che costa meno. Il più convincente è quello che riesce a maneggiare con più “mestiere” il tuo nuovo racconto. E per fare questa cosa ha bisogno di te, azienda. E non esiste che tu gli lanci un brief – molto spesso l’ufficio acquisti o il Procurement – e poi ci vediamo dopo venti giorni; e il Procurement apre una busta, e l’ufficio marketing ne apre un’altra. Questo è anacronistico.

Oggi, se vogliamo costruire dei grandi racconti di marca, le agenzie tornano ad essere sodali.

Cambia tutto perché rischiamo entrambi, ma cambia anche la retribuzione. Non ci pagate più il singolo layout. Ovvero: se ci confrontiamo su driver strategici, su posizionamenti di marca, se ci confrontiamo su oggetti narrativi, allora cambia tutto, profondamente.

Quello che è fantastico, poi, è che la marca resta custode della propria narrazione.

Le agenzie devono quindi essere molto brave a stringere le relazioni con le proprie marche. Perché la narrazione di Coca-Cola è di Coca- Cola, ma è anche di chi la saprà raccontare meglio, una volta che questa storia è stata impiantata. Oggi per Coca-Cola ci sono degli oggetti narrativi fatti da McCann, degli oggetti fatti da Ogilvy, e così via.

La narrazione di Philips è di Philips e Ogilvy insieme. La narrazione di Samsung è di Samsung e Leo Burnett insieme. Se non scatta questo tipo di diade, la cosa non può funzionare. Ed io credo che questo tipo di ruolo oggi lo possano giocare più le agenzie che i centri media, più le agenzie che non le concessionarie, più le agenzie che non le ricerche. Gli altri si metteranno al servizio. Ma agenzie e clienti stabiliscono un legame particolare – come quello di una volta, se vuoi. Come e quando il signor Armando Testa era considerato l’uomo che, intorno a una marca, poteva raccontare una storia. O il signor David Ogilvy. Ma non perché fossero loro. Era perché la loro genialità entrava in stretto contatto con la marca e iniziava un percorso condiviso.»

La narrazione di Philips è di Philips e Ogilvy insieme. La narrazione di Samsung è di Samsung e Leo Burnett insieme. Se non scatta questo tipo di diade, la cosa non può funzionare. Ed io credo che questo tipo di ruolo oggi lo possano giocare più le agenzie che i centri media, più le agenzie che non le concessionarie, più le agenzie che non le ricerche. Gli altri si metteranno al servizio. Ma agenzie e clienti stabiliscono un legame particolare – come quello di una volta, se vuoi. Come e quando il signor Armando Testa era considerato l’uomo che, intorno a una marca, poteva raccontare una storia. O il signor David Ogilvy. Ma non perché fossero loro. Era perché la loro genialità entrava in stretto contatto con la marca e iniziava un percorso condiviso.»

«Era una relazione fra persone.»

«Quel tipo di relazione lì, per me, può tornare ad essere. Magari sarò un po’ naive e idealista, però vedo che le storie migliori si scrivono quando marca e agenzia sono sulla stessa lunghezza d’onda – nel nostro piccolo, pensa alla straordinarietà del legame tra Heineken e i creativi che hanno in mano quel brand in Italia, che continuano ancora a prendere Leoni a Cannes, perché hanno talmente interiorizzato la narrazione di quella marca, esistenziale o no che sia, che ne diventano i custodi, i cantastorie, gli interpreti – e questo è difficile, oggi: è un rischio, per una marca, allontanarsi da quel tipo di racconto, di sodalizio. Chi altri saprà interpretarlo così?»

«In effetti l’obiettivo della domanda era questo: mi sembra più una storia fra individui che fra sistemi. Quindi l’agenzia come gruppo di creativi…»

«… Come gruppo di professionisti.»

«Sì, perché per dialogare servono individui. I sistemi dopo un po’ s’inceppano: propongono solo qualcosa che sa fatalmente di artificiale.»

«I sistemi diventano gerarchie, organigrammi, diventano timesheet, progress, reconciliation, quando invece noi, forse, possiamo fare molto di più, e molto di meglio.

E dico forse, perché il punto vero di questo libro, come del resto era Invertising, è che non ti offre una soluzione, ma portando fatti, argomenti e prove, senza essere un how to, un tutorial, ti fa vedere una possibile direzione – è la tua, non è la tua? La senti, non la senti? è plausibile o no, per te creativo, o per te marca? Non lo so.

Però è un modo sicuramente migliore di fare questo mestiere.

Il libro dice: ragazzi, c’è qualcuno che sta facendo delle cose, e le sta facendo in questo modo. Guardiamolo. Perché può darsi che ci sia qualcosa di buono. Anche perché, nel casino in cui siamo, noi possiamo o continuare a tirarci delle gran martellate alla Tafazzi, oppure cominciare a intravedere degli scenari nuovi.

Solo che finora eravamo riusciti a vedere dei nuovi scenari solo e soltanto dal punto di vista mediatico: tvc, internet, Google, Twitter, Facebook, l’ambient e il virale… Importava solo dove lo mettevamo, in che contenitore. Ma che cosa diavolo stavamo dicendo, a nessuno importava più, e soprattutto non importava più (non è mai importato a nessuno, e adesso è obbligatorio) che cosa stiamo dando.

A questo punto, “dove lo mettiamo?”, il media, è diventato l’ultimo dei problemi. “Cosa diciamo?” e “cosa diamo?” è quel che conta: se scriviamo un payoff, quel payoff è carico di significati, ovvero nasconde delle azioni, sì o no? Impatta sulla vita delle persone sì o no?

«E non basta.»

«No, non basta più.»

Paolo Iabichino, Emanuele Soi

* * *

Existential Marketing, di Stefano Gnasso e Paolo Iabichino, Milano, Hoepli 2014.

Existential Marketing, di Stefano Gnasso e Paolo Iabichino, Milano, Hoepli 2014.

Illustrazione di copertina e progetto grafico: Francesco Poroli

Pinterest: Existential Marketing [The missing covers]

App: “Shoot The Ads“ [gratis]